宅建独学【不法行為・使用物責任・工作物責任・注文者の責任】解説!

民法の基礎から図解でわかりやすく教えます

🏢🏗️🏘️🏭🌳🛣️🏙️🏢🏘️🌳

不法行為!悪いことしたイメージ。

そうだね。

債務不履行と並んで、損害賠償が発生する原因になるのが不法行為だよ。

不法行為(民法709条)とは、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為のことをいいます。

今回は、不法行為や時効、立証責任など、宅建試験で狙われやすい民法の重要キーワードについて、フクナビ宅建独学ブログの【いずみん】がわかりやすく説明します!

- 故意または過失:行為者が故意または過失によって行為を行ったことが必要

- 権利侵害:行為によって他人の権利または法律上保護される利益が侵害されたことが必要(違法性)

- 損害発生:行為によって被害者に損害が発生したことが必要

- 因果関係:行為と損害発生との間に因果関係があることが必要

🏢🏗️🏘️🏭🌳🛣️🏙️🏢🏘️🌳

宅建独学で受かった人|【一般不法行為】を解説!

一般とか種類があるんだね。民法709条って有名?

超有名だよ。不法行為の基本となる条文だね。「パワハラ」などもこの民法709条に基づいて損害賠償請求されることが多い判例があるよ。

不法行為とは、故意(わざと)又は過失(うっかり)によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害すること。

- 不法行為よって生じた損害を賠償する義務を負う(金銭賠償が原則)

- 民法710条:財産以外の損害(精神的苦痛など)に対しても、賠償責任を負う(慰謝料請求の根拠)。

- 不法行為により即死した被害者にも慰謝料請求権は発生し、相続の対象となる。

- 被害者の落ち度を考慮すこともできる(過失相殺)。

- 不法行為による損害賠償債務は、発生と同時に履行遅滞となる。

又は過失(うっかり)によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害.png)

損害賠償だけでなく、名誉毀損の場合は「謝罪広告」を求めたり、公害などでは「不法行為差止」を求めることもできるケースがあるよ。

🏢🏗️🏘️🏭🌳🛣️🏙️🏢🏘️🌳

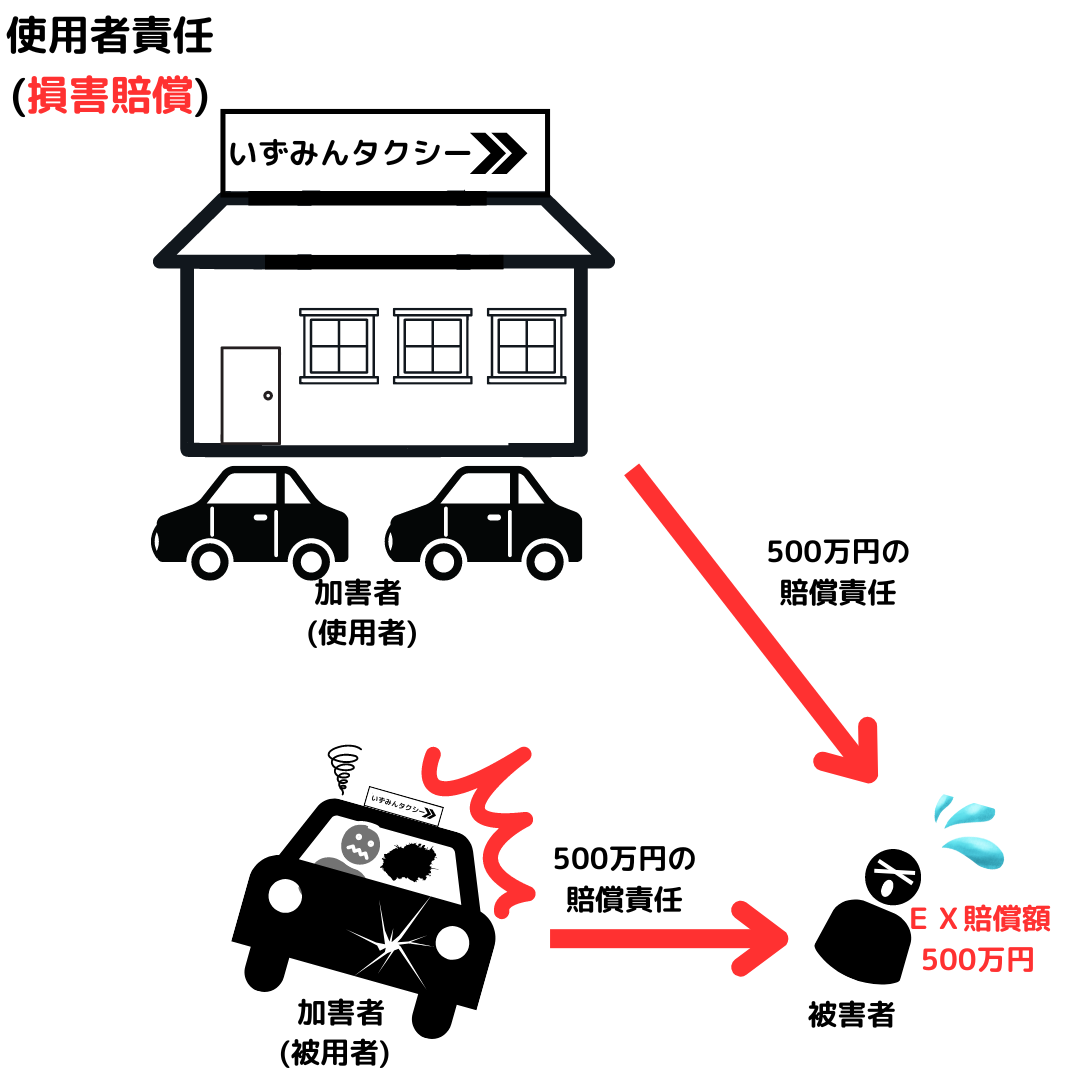

宅建独学勉強|【使用者責任】とは?解説!

使用者責任?不法行為と関係あるの?

あるんだよ。会社の従業員が不法行為した場合の使用者、つまり会社の責任についてのことだね。

使用者は、被用者の選任及び事業の監督につき、相当の注意を払ったときは使用者責任を負わない。

(※ただし、実務上免責されることはほとんどない)

損害賠償

- 被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(被用者・使用者は被害者に連帯して全額の賠償支払い義務あり)

- 就業時間ではなくても、外見上就業状態であれば、使用者責任を負う(外形標準説)。

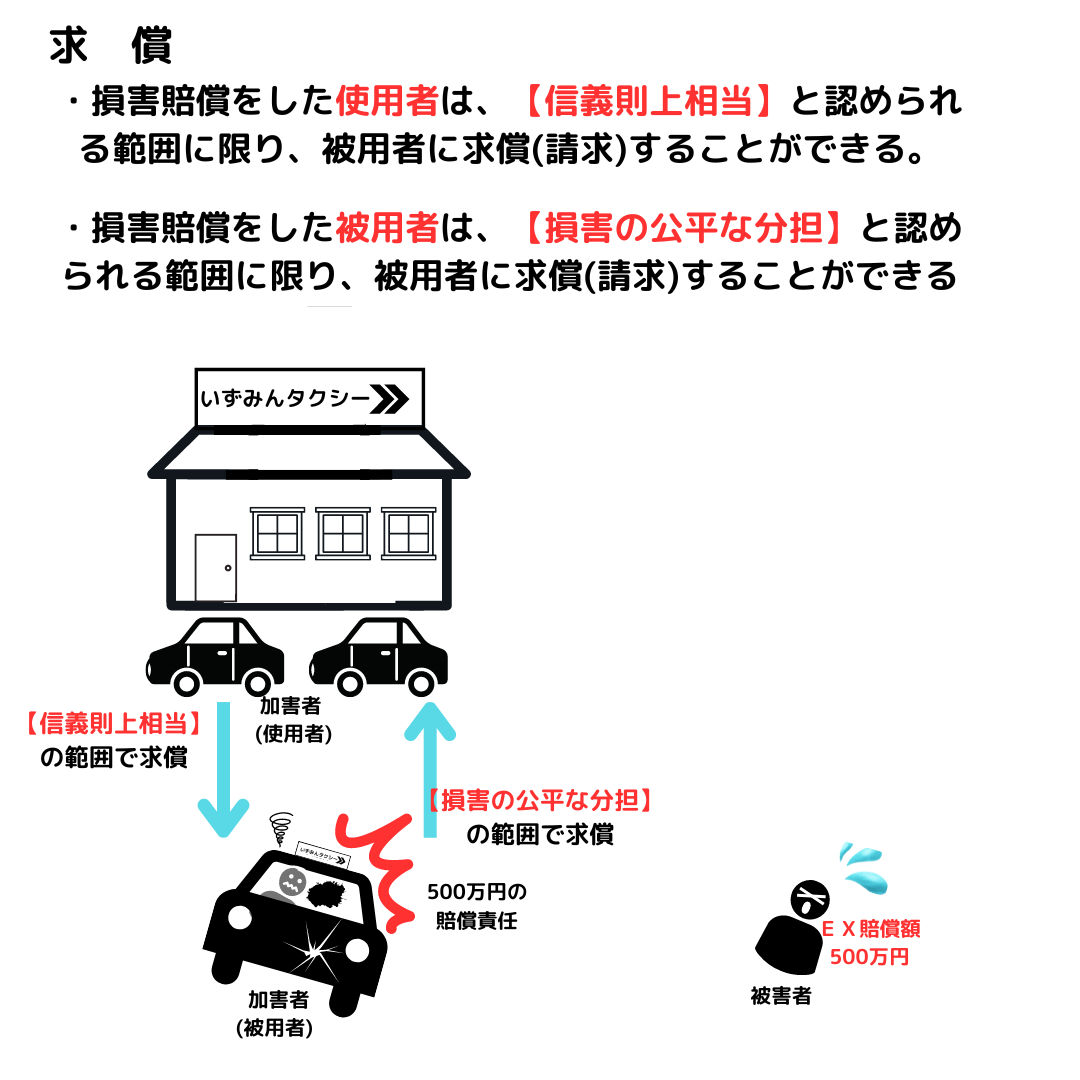

求償の有無

- 損害賠償をした使用者は、【信義則上相当】と認められる範囲に限り、被用者に求償(請求)することができる。

- 損害賠償をした被用者は、【損害の公平な分担】と認められる範囲に限り、使用者に求償(請求)することができる。

🏢🏗️🏘️🏭🌳🛣️🏙️🏢🏘️🌳

宅建独学勉強|【共同不法行為】とは?解説!

共同不法行為?複数人で不法行為ということ?

文字そのまま、「共同で不法行為を行う」ことだね。

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、

各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

事例:AとBが共同でCに暴行を加え、怪我をさせた。

解答:Cは、AまたはBのどちらか一方に全額を請求することもできるし、両方に請求することもできる(連帯債務)。

🏢🏗️🏘️🏭🌳🛣️🏙️🏢🏘️🌳

宅建独学勉強|【工作物責任】とは?解説!

工作物の責任?

工作物の設置などで損害が生じた場合の責任だよ。

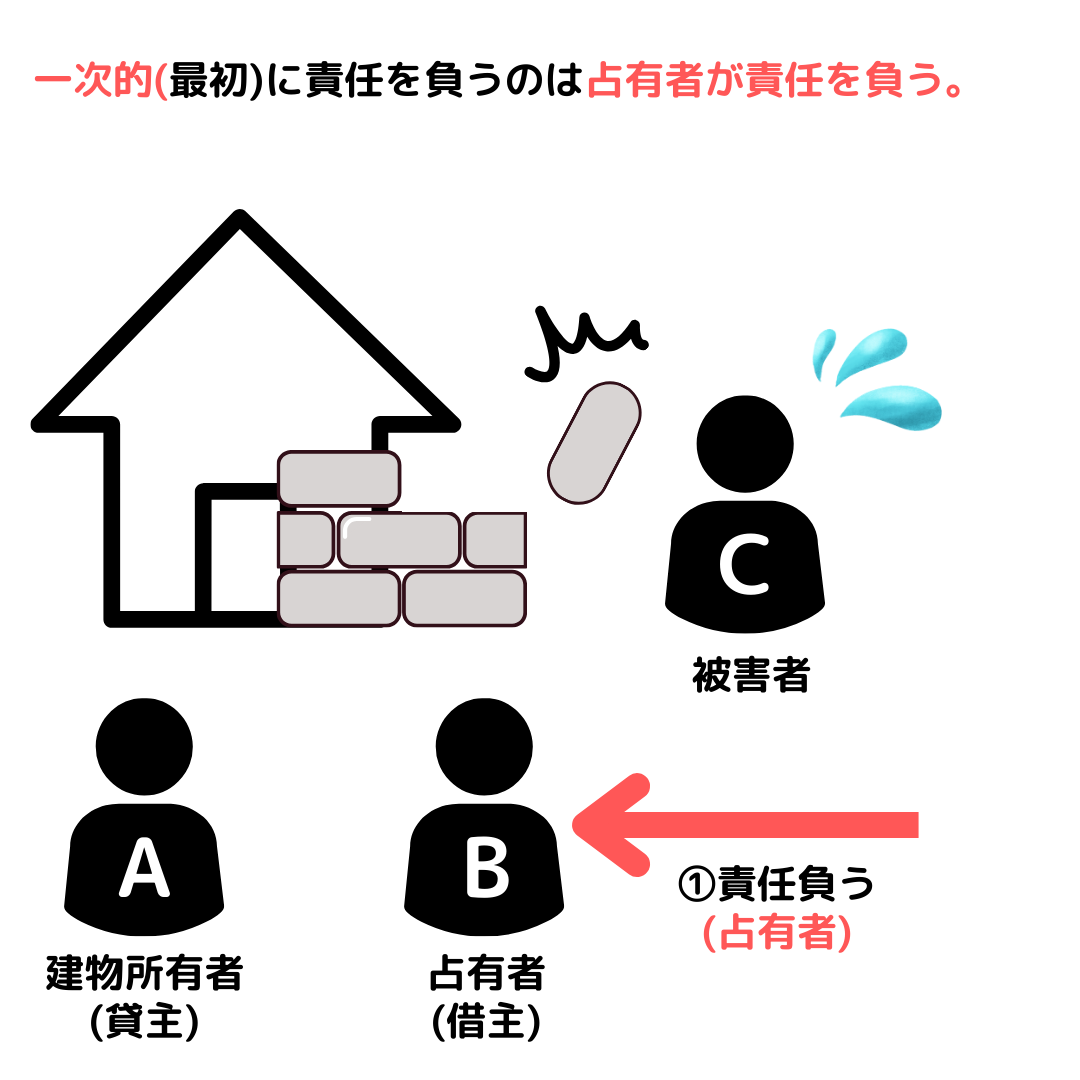

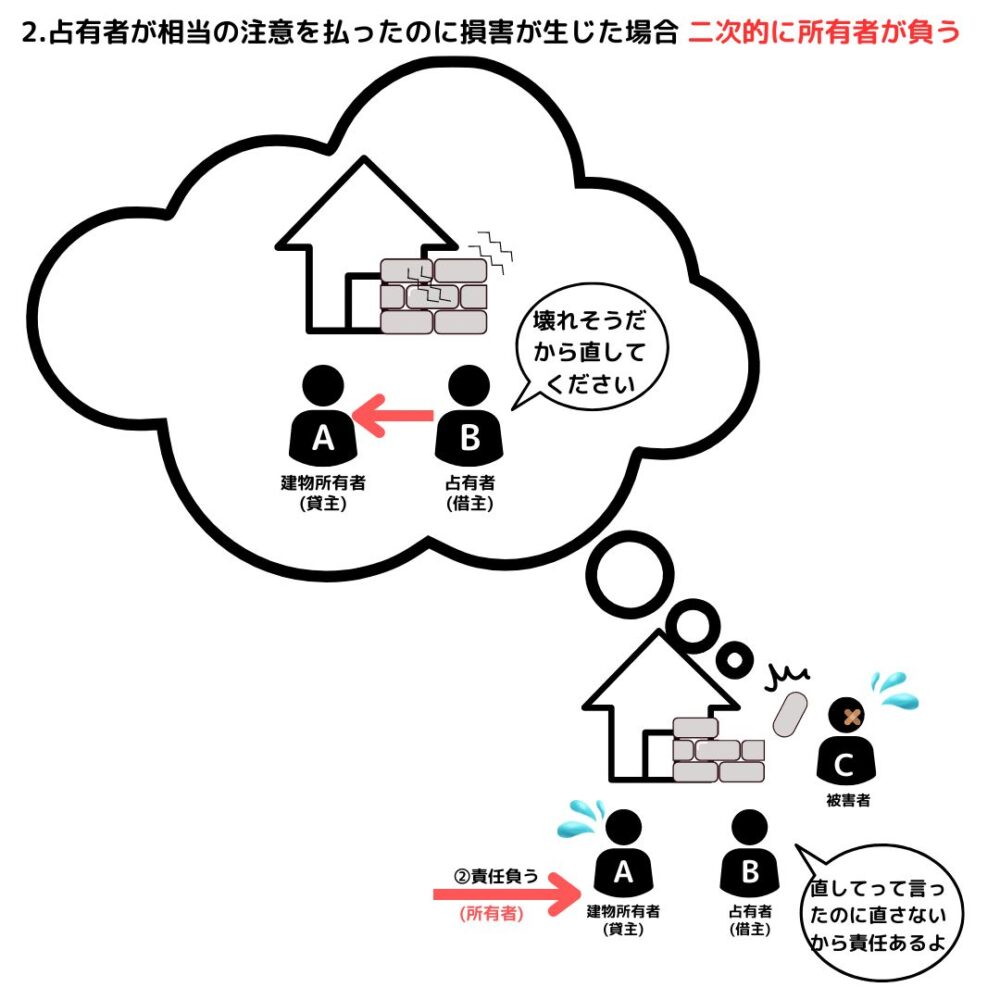

土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があることによって他人に損害が生じた場合、その工作物の占有者または所有者が被害者に対して損害賠償責任を負う。

- 一次的(最初)に責任を負うのは占有者(過失がなければ免責)

- 占有者が相当の注意を払ったのに損害が生じた場合は、二次的に所有者が負う(無過失責任=過失がなくても責任を負う)

🏢🏗️🏘️🏭🌳🛣️🏙️🏢🏘️🌳

宅建独学勉強|【注文者の責任】とは?解説!

家を建ててもらった注文者にも責任があるの?

原則は責任なし!でも、注文内容に問題があったら別だよ。

工事の請負契約などで、請負人が第三者に損害を加えた場合でも、原則として注文者は損害賠償責任を負わない。

【例外】

注文または指図について、注文者に過失があったときは、責任を負う。

🏢🏗️🏘️🏭🌳🛣️🏙️🏢🏘️🌳

宅建独学|【不法行為の時効】3年・5年・20年の違い

不法行為の時効は、原則3年だけど、人の命に関わる場合は5年に延びるんだ。時効の起算点(いつから)も重要だよ!

| 種類 | 期間 | 起算点(いつから?) |

|---|---|---|

| 原則(物損など) | 3年 | 被害者が ①損害 ②加害者 を知った時から |

| 人の生命・身体 (怪我・死亡) |

5年 | 同上(知った時から) |

| 除斥期間的性質 (長期) |

20年 | 不法行為の時から (加害者を知らなくても時効完成) |

不法行為 時効 3年 なぜこんなに短いの?債務不履行は5年(10年)なのに。

不法行為は「契約関係がない」突発的な事故が多いから、時間が経つと証拠が散逸しやすいんだ。だから権利関係を早く確定させるために短くなっているんだよ。

宅建独学|【債務不履行と不法行為】立証責任の違い

| 項目 | 不法行為(709条) | 債務不履行(415条) |

|---|---|---|

| 過失の立証責任 | 被害者(原告)が 加害者の過失を証明する |

債務者(被告)が 自分に過失がないことを証明する (立証責任の転換) |

| 時効期間 | 知ってから3年(生命5年) | 知ってから5年 (権利行使可能から10年) |

| 遅延損害金 | 損害発生と同時 | 履行の請求を受けた時など (ケースによる) |

答案作成や論証において、不法行為の要件事実(原告が主張・立証すべきこと)は以下の通りです。

- 被告の行為(加害行為)

- 権利侵害(違法性)

- 故意または過失(※工作物責任などは例外)

- 損害の発生とその数額

- 行為と損害との因果関係

宅建独学|【民法の基礎知識と権利能力】を解説!

不法行為とか契約とか、民法の用語がごちゃごちゃになってきた…。

ここで一度、民法の全体像における「権利」や「能力」の基本をおさらいしておこう!

ここを理解すると、不法行為や契約の位置づけがスッキリするよ。

物権 債権 違い わかりやすく解説

- 物権(ぶっけん):物を直接支配する権利。(例:所有権、抵当権など)

※「家の権利書をなくしたらどうなる?」と心配する人がいるけど、権利書(登記識別情報)自体が権利そのものではないよ。でも管理は重要! - 債権(さいけん):特定の人に特定の行為を請求する権利。(例:貸した金を返せと言う権利)

契約 事務管理 不当利得 不法行為(債権発生の4原因)

債権(特定の人に何かを請求できる権利)が発生する原因は、民法上大きく4つあるよ。不法行為はそのうちの1つなんだ。

- 契約:約束によって発生する。(売買契約など)

- 事務管理:義務がないのに他人のために事務を行うこと。(民法第697条〜)

- 不当利得:正当な理由なく他人の損失によって利益を得ること。(民法第703条〜)

- 不法行為:他人の権利を侵害して損害を与えること。(民法第709条〜)

ちなみに、契約の解除(解除権の行使)をしても、損害があれば「損害賠償の請求を妨げない」(民法545条3項)というルールも覚えておこう!

権利能力 意思能力 行為能力 関係性と違い

不法行為責任を負うには「責任能力」が必要だけど、民法の基本となる3つの能力の違いも整理しておこう。

- 権利能力(権利を持つことができる資格)

- 出生によって取得する。人間なら誰でも持っている。

- 意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)

- これがない状態(泥酔者や幼児など)で行った行為は無効となる。

- 行為能力(単独で確定的に有効な法律行為ができる能力)

- 未成年者や成年被後見人などは、この能力が制限されている(制限行為能力者)。

※例えば、民法13条1項所定の行為(借金や不動産の売買などの重要な行為)を被保佐人が行うには、保佐人の同意が必要。

不法行為の分野では、加害者に「責任能力(事理弁識能力)」がないと、損害賠償責任を負わないんだ(代わりに監督義務者が負うよ 民法714条)。

契約の話(行為能力)と、不法行為の話(責任能力)を区別して覚えておこう!

🏢🏗️🏘️🏭🌳🛣️🏙️🏢🏘️🌳

宅建独学|【民法101条3項(代理)】をわかりやすく解説!

権利関係で「代理人が事情を知らなかったらどうなる?」っていう問題が難しいんだ。

それは民法101条の話だね!

原則は「代理人」を基準に判断するけど、本人が指図していた場合は例外になるよ。

代理人が、本人の指図に従って行為をした場合、本人は、自分が知っていた事情(悪意)について、代理人が知らなかった(善意)ことを主張できない。

【ポイント】

通常、善意・悪意は「代理人」を基準に決めるが、本人が「これを買ってきて」と特定の商品を指図した場合、本人がその欠陥を知っていたなら、たとえ代理人が知らなくても「悪意(知っていた)」として扱われる。

【用語解説】請願権 請求権 違い わかりやすく解説

法律を勉強していると似たような言葉が出てきて混乱するよね。ここで整理しておこう。

- 請求権(せいきゅうけん)

- 特定の人に対して、特定の行為を求める権利。

(例:不法行為に基づく損害賠償請求権、代金支払請求権など。民法の世界では頻出!) - 請願権(せいがんけん)

- 国や地方自治体に対して、要望や苦情を述べる権利。

(憲法16条。あくまで「お願いを聞いてもらう権利」であり、法的な強制力で相手に行為をさせる請求権とは異なる。)

直接請求権 署名数 違い なぜ(地方自治法)

宅建試験の範囲からは少し外れることもあるけれど、地方自治法における住民の権利として「直接請求権」があるよ。

請求する内容によって、必要な署名数が違うから注意が必要だね。

| 請求内容 | 必要な署名数 | 請求先 |

|---|---|---|

| 条例の制定・改廃 | 有権者の1/50以上 | 首長 |

| 事務の監査 | 有権者の1/50以上 | 監査委員 |

| 議会の解散 | 有権者の1/3以上 | 選挙管理委員会 |

| 議員・首長の解職 | 有権者の1/3以上 | 選挙管理委員会 |

なぜ署名数が違うの?

条例を作ったり監査をお願いする(1/50)のに比べて、選挙で選ばれた人を辞めさせたり議会を解散させる(1/3)のは、結果が重大だから、より多くの賛同(高いハードル)が必要なんだよ!

宅建独学|不法行為に関する【よくある質問(FAQ)】

不法行為の定義・要件について

- 民法709条でいう不法行為とは何ですか?

- 故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する行為のことです。これにより生じた損害を賠償する責任を負います。

- 不法行為の4つの要件(成立要件)は?

-

- 故意または過失があること

- 他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと(違法性)

- 損害が発生したこと

- 行為と損害の間に因果関係があること

- 不法行為の代表例・具体例は?

- 交通事故、暴力行為、名誉毀損、不貞行為(不倫)、いじめ、パワハラ、セクハラなどが民法上の不法行為の例です。

- 民法709条と714条の違いは?

- 709条は一般的な不法行為責任(本人の責任)を定めたものですが、714条は責任無能力者(子供など)が加害者の場合に、その「監督義務者(親など)」が負う責任について定めたものです。

立証責任・時効について

- 不法行為の立証責任はどちらが負うのですか?

- 原則として「被害者(原告)」が、加害者の故意・過失や損害の発生などを立証する責任を負います。

- 不法行為の時効は3年ですか?20年ですか?

-

- 3年:被害者が損害および加害者を「知った時」から(※人の生命・身体の侵害による場合は5年)。

- 20年:不法行為の「時」から(※加害者を知らなくても進行する)。

- 「不法行為の時から20年」とはどういう意味ですか?

- かつては除斥期間とされていましたが、改正民法では「時効」として整理されました。不法行為があった時点からカウントし、20年経てば権利は消滅します。